- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

こんにちは!

EVE2です。

本日は、先週書く予定だった、IE(Industrial Engineering)ついてまとめながら、解説してきます!

先週は、散逸する情報が頭の中にまとめ切れていなくて、苦手意識があったのですが、スマート問題、過去問セレクトをして見ると、思ったより点数がよかったので、驚いています。まっ、ぎりぎりの合格点で、満点にはほど遠いですけれどね・・・。

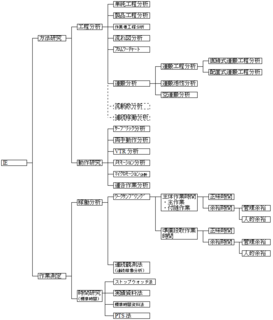

[IE(Industrial Engineering)の体系]

IE(Industrial Engineering)を左記のようにまとめました。StudyingにもTACのテキスト両方に似たような図はあるのですが、スペースの問題だと思うのですが、全てを図式化したものがなかったので、与えられた図と文章からこんな感じかなっていうことでまとめています。正しいかどうか不明ですし、誤植もあるかもしれないので、鵜呑みにしないで下さい。インターネットなどの情報は、整理し正しいかどうか検証してから使った方が良いと思います。

[ポイント ~IE(Industrial Engineering)~]

問題を解いていて気になったところをお話しします。

まず、IE(Industrial Engineering)というと、方法研究と作業測定に分かれます。この点について問題として出題されていたので、覚えるべきでしょう?

そして、方法研究の配下には、工程分析と動作研究があります。そして、作業測定の配下には、稼働分析と時間研究があります。ここまで問われている問題はありません。ただ、あえて覚えようとするなら、方法研究、作業測定とも、分析と研究があるとだけ覚えておけば思い出しやすいでしょう?

[ポイント ~工程分析~]

さて、ここからは個別に覚えていくのですが、IE(Industrial Engineering)>方法研究>工程分析には、各分析があります。

・単純工程分析

・製品工程分析

・作業者工程分析

・流れ線図

・フロムツーチャート

・運搬分析

以上がテキストに記載されているのですが、もし他にもあるとしたら、流動数分析(グラフ)と連続稼働分析が入るかもしれません。流動数分析については、今年のStudyingの実戦フォローアップ講座の中で、取りあげられています。

覚えるポイントとしては、どんな分析なのかということを覚えるのと同時に、何が実現でき、どのような用途に用いられるのかと言ったところまで覚えないといけないようです。

[ポイント ~運搬分析~]

IE(Industrial Engineering)>方法研究>工程分析の中でも特別扱いになっているのは、運搬分析です。運搬分析は、運搬分析記号を用いてモノの移動を表現し、その方式には直線式配置方式と配置式運搬工程分析があります。

直線式配置方式は、直線的に運搬の流れを記号で表し、運搬の流れの問題点を分析します。配置式運搬工程分析は、レイアウト図の上に運搬工程器具を記入して、レイアウトや運搬距離などの問題を視覚的に分かりやすく分析します。

運搬のしやすさについては、運搬活性化分析を用います。これは、個別のモノの移動に対して、0~4で表現し、その表現の内容は、モノを移動するに際し既に省かれた手間の数を表します。表現に関する解説は以下の通りです。

・平(活性指数0)モノが床の台の上に平置きされている状態

→省かれた手間が全くない状態

・箱(活性指数1)箱詰めされている状態

→まとめる手間が省かれた状態

・枕(活性指数2)パレットの上に箱がのっかっている状態

フォークリフトによる移動は可能なため、更に効率的

・車(活性指数3)台車に乗せられた状態

枕に比べて持ち上げる動作がなくて済むためより効率的

・コンベア(活性指数4)コンベアで移動している状態

運ぶという状態ですでにモノが移動しているため、活性化指数は一番高い

[ポイント ~空運搬分析~]

モノの移動を伴わずに、人や運搬機器のみが移動することです。この空運搬分析は、空運搬係数を利用し、係数が小ければ小さいほどよく、無駄なくモノが運べていることになります。

[あとがき]

書きかけではありますが、文章も長くなってしまったので、本日はここまでとさせていただきます。残りは明日書きます。

考える問題も難しいですが、覚えるのも大変ですよね・・・。効率よく覚える方法を考えないといけないのですが、なかなか思いつきません。誰しも言うのですが、覚えたと思ったら、問題をどんどんといたほうがいいというのですが、中小企業診断士の問題って、覚えただけで解ける問題って、ここ1~2年少なくなってきています。だから、問題を解くのと同時に、その詳細までしっかり理解するという作業が必要なのかもしれません。

では、また!![]()

コメント

コメントを投稿