- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

こんにちは!

EVE2です。

政府が、働き方改革やDXの促進をしているのは、この労働生産性を上げるのと同時に、1人当たりのGDPを上げたいという狙いがあると思われます。

では、また!

EVE2です。

本日は、土曜日ということで、中小企業診断士試験、経済学・経営政策の統計問題の日です。

先週は、令和6年第1問を解きましたが、普段から、統計情報に触れていないと、経済学・経営政策の問題は解けないことが分かりました。まっ、毎日触れることは難しいので、土曜日ぐらいは、じっくりと目を通したいと思います。

では、本日は、令和6年第2問について、分析をしていきたいと思います。

[令和6年 第2問]

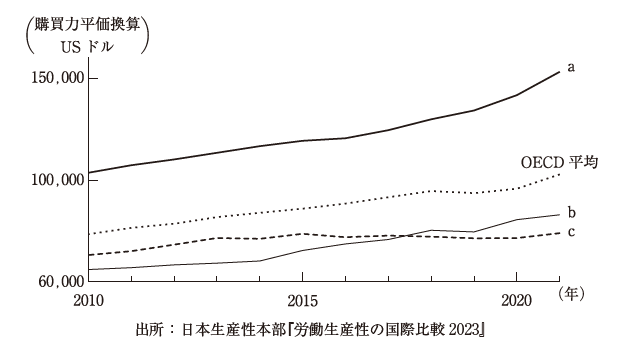

下図は、日本、米国、韓国、OECD平均の1人当たり労働生産性(購買力平価換算USドル表示)の推移を示したものである。

下図は、日本、米国、韓国、OECD平均の1人当たり労働生産性(購買力平価換算USドル表示)の推移を示したものである。

図中のa~cに該当する国の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

〔解答群〕

ア a:韓国 b:米国 c:日本

イ a:日本 b:韓国 c:米国

ウ a:日本 b:米国 c:韓国

エ a:米国 b:韓国 c:日本

オ a:米国 b:日本 c:韓国

[令和6年 第2問の考察]

今回は、労働生産性についての問題です。この問題を見ていて思い出すのは、2025年1月17日にシステムエンジニアが目指す中小企業診断士の中で書いた記事です。そのブログのあとがきで、1人当たりのGDPについてご紹介しましたが、IMFの調べによると、なんと、2024年の世界ランキングで、日本は39位だということを知りました。それ以前に、日本のGDPは、国としてのランキングが、4位に関わらずです。ようは日本のGDPがトップ5に入っているのは、ひとえに、人口が多いからということが言えます。

そのような、数値を見ながら、労働生産性について考えると、かなり低いことが予想されます。

[労働生産性]

それでは、労働生産性とはどのような、数値なのかChatGPTに解説をしてもらいましょう!

労働生産性とは、一定の時間内で労働者がどれだけの成果を上げることができるかを示す指標です。具体的には、労働者一人あたりの生産量や付加価値を計算することで評価されます。

一般的な労働生産性の計算式は以下の通りです:

労働生産性 = 総生産量または付加価値 ÷ (労働投入量(労働時間、従業員数など))

この指標は、経済成長や企業の効率性、競争力を評価するために重要です。高い労働生産性は、同じ労働力でより多くの生産や利益を生み出すことを意味します。

では、日本のGDPが世界で4位にもかかわらず、一人当たりのGDPが39位であることの原因が、労働生産性の低さに起因するかどうか聞いてみましょう。一般的な労働生産性の計算式は以下の通りです:

労働生産性 = 総生産量または付加価値 ÷ (労働投入量(労働時間、従業員数など))

この指標は、経済成長や企業の効率性、競争力を評価するために重要です。高い労働生産性は、同じ労働力でより多くの生産や利益を生み出すことを意味します。

日本のGDPが世界で4位であり、一人当たりGDPが39位という状況について、労働生産性の観点から解説すると、いくつかの重要な点が浮かび上がります。

❶総GDPは高いが、一人当たりGDPが低い

日本の総GDPが高いということは、経済全体の規模が大きいことを意味しますが、一人当たりGDPが39位であるということは、人口が多いために、その総生産が分散されているということが考えられます。つまり、人口が多い中で生産性を高めるのが難しい状況があるかもしれません。

❷労働生産性の低さ

一人当たりGDPが低い理由として、労働生産性が他国に比べて相対的に低い可能性があります。労働生産性が低いと、同じ時間や労働力を投入しても、他国に比べて少ない付加価値や生産が得られることになります。これにより、総GDPは大きくても、一人当たりの生産性は低くなるという現象が起こります。

❸高齢化と労働力の構造的課題

日本は高齢化が進んでおり、働く人口が減少している一方で、少ない労働力で経済を支えなければならない状況です。このような状況では、限られた労働力を最大限に活用するためには、労働生産性を向上させる必要があります。しかし、もし生産性向上に繋がる技術革新や効率化が進んでいない場合、労働力の不足が影響し、GDPの増加に比べて一人当たりGDPが伸び悩む可能性があります。

❹企業の効率性とイノベーション

日本の企業の多くが、効率的な生産方式や技術革新を取り入れることにおいて慎重である場合、労働生産性の向上が遅れることになります。他国では、例えば自動化やAIの導入によって、生産性向上が実現されているところが多いですが、日本企業がそのような投資を進めていなければ、労働生産性が低い状態が続くことになります。

■結論

日本は総GDPが高い一方で、一人当たりGDPが低いことから、労働生産性の向上が必要だと言えます。生産性を高めるためには、技術革新の促進、働き方改革、または労働力を効率的に活用するための社会的な取り組みが重要です。また、人口構造や高齢化問題にも対応しつつ、生産性向上のための施策が求められます。

❶と❷については、反意の意味で利用されているが、エコノミストの話とか聞いていると、❷が大きく影響しているらしい。その原因となるのが、❸❹といった所だろうか?❶総GDPは高いが、一人当たりGDPが低い

日本の総GDPが高いということは、経済全体の規模が大きいことを意味しますが、一人当たりGDPが39位であるということは、人口が多いために、その総生産が分散されているということが考えられます。つまり、人口が多い中で生産性を高めるのが難しい状況があるかもしれません。

❷労働生産性の低さ

一人当たりGDPが低い理由として、労働生産性が他国に比べて相対的に低い可能性があります。労働生産性が低いと、同じ時間や労働力を投入しても、他国に比べて少ない付加価値や生産が得られることになります。これにより、総GDPは大きくても、一人当たりの生産性は低くなるという現象が起こります。

❸高齢化と労働力の構造的課題

日本は高齢化が進んでおり、働く人口が減少している一方で、少ない労働力で経済を支えなければならない状況です。このような状況では、限られた労働力を最大限に活用するためには、労働生産性を向上させる必要があります。しかし、もし生産性向上に繋がる技術革新や効率化が進んでいない場合、労働力の不足が影響し、GDPの増加に比べて一人当たりGDPが伸び悩む可能性があります。

❹企業の効率性とイノベーション

日本の企業の多くが、効率的な生産方式や技術革新を取り入れることにおいて慎重である場合、労働生産性の向上が遅れることになります。他国では、例えば自動化やAIの導入によって、生産性向上が実現されているところが多いですが、日本企業がそのような投資を進めていなければ、労働生産性が低い状態が続くことになります。

■結論

日本は総GDPが高い一方で、一人当たりGDPが低いことから、労働生産性の向上が必要だと言えます。生産性を高めるためには、技術革新の促進、働き方改革、または労働力を効率的に活用するための社会的な取り組みが重要です。また、人口構造や高齢化問題にも対応しつつ、生産性向上のための施策が求められます。

[解答]

では、解答を求めていきましょう!

出題されている該当国は、アメリカ、韓国、日本です。この中で、多分労働生産性が高いのは、アメリカだと想像されます。それは、以前、公務員の作業と経験曲線効果の中で話しましたが、欧米は、同じ仕事を続けていく場合、年々人数を減らされていくという話をしています。その現状から考えると、年々経験曲線効果により作業効率が上がり、10人でできていたものが、8人になり、6人になり、4人になりと生産性が上がっている状況が考えられます。

それでは、残りは、b、cが日本と韓国なのですが、2025年1月17日のブログの中で、1人当たりのGDPが韓国に抜かれたというニュースの話をしましたが、そのニュースから想像すると、つい最近までは、韓国に勝っていたということなので、bが日本で、cが韓国ということなりそうです。

という考察から、解答は、オだと思うのですがどうでしょうか?

解答を見ると、エが正解らしい・・・。なんだ、既に抜かれていたじゃん!変なニュース流さないでください。

[あとがき]

BS1の「欲望の資本主義」という番組の中で、某社の社長だった人が、日本人は作業が好きだという話をしていました。確かに、職場において、作業を重視するような発言は多々聞かれます。ただ、それは、担当者レベルの話だと思っていましたが、管理職レベルでも同様だと話していました。

最後に、現状と、その解決策について、ChatGPTに聞いて見ました。

日本人が「作業好き」と言われることについては、いくつかの側面から考察できますが、現状において労働生産性を高めるためにそれがどのように影響しているのかを見ていきましょう。

❶作業好きが示すもの

日本の労働文化では、「きちんとやりきる」「忍耐強く働く」といった価値観が重視される傾向があります。このため、個々の従業員が非常に勤勉で、細かい作業をしっかりとこなすことに誇りを持っている場合が多いです。しかし、この「作業好き」が必ずしも労働生産性の向上に結びつくとは限りません。

❷労働生産性と作業の効率性

労働生産性を向上させるためには、ただ単に長時間働くことや細かい作業をこなすことが求められるわけではありません。むしろ、効率的な方法で働くこと、無駄を省くことが重要です。日本人の「作業好き」が過度に細かい作業や手間をかけすぎる場合、逆に生産性を低下させることがあります。例えば、無駄な手順や過剰な品質管理が生産性を下げる原因となることもあります。

❸働き方改革と作業好き

最近では、働き方改革が進み、労働時間の短縮や効率化が求められています。これは、「作業好き」な文化が生産性向上に寄与しない場合があることを認識し、労働時間の中でいかに効率的に仕事を進めるかに重点を置くようになったためです。例えば、無駄な作業の削減や業務の自動化、テクノロジーを活用した効率化が進んでおり、これにより生産性の向上が期待されています。

❹テクノロジーの導入と効率化

「作業好き」という特性が逆に労働生産性向上の障害となることもあります。日本では、自動化やAI、クラウド技術などを導入することで、手作業の部分を減らし、効率化が進められています。しかし、伝統的な「作業好き」の文化が根強い場合、新しい技術を積極的に導入しない、または変更に抵抗することがあります。このため、生産性向上に対する意識を改革し、作業のやり方を見直すことが重要です。

■結論

「作業好き」という日本の労働文化は、効率化や生産性向上を目指す上で障害になることがあります。労働生産性を高めるためには、作業を効率化する方法を重視し、無駄を省くことが大切です。テクノロジーや働き方改革を積極的に導入し、「作業好き」な文化を生産性向上の障害ではなく、効率的な作業を好む文化に変えることが、今後の課題と言えるでしょう。

作業が好きだということは決して悪いことではありませんが、その効率を上げて、無駄を省き、残業をしないような働き方をしないと、労働生産性は上がらないことを指摘しています。❶作業好きが示すもの

日本の労働文化では、「きちんとやりきる」「忍耐強く働く」といった価値観が重視される傾向があります。このため、個々の従業員が非常に勤勉で、細かい作業をしっかりとこなすことに誇りを持っている場合が多いです。しかし、この「作業好き」が必ずしも労働生産性の向上に結びつくとは限りません。

❷労働生産性と作業の効率性

労働生産性を向上させるためには、ただ単に長時間働くことや細かい作業をこなすことが求められるわけではありません。むしろ、効率的な方法で働くこと、無駄を省くことが重要です。日本人の「作業好き」が過度に細かい作業や手間をかけすぎる場合、逆に生産性を低下させることがあります。例えば、無駄な手順や過剰な品質管理が生産性を下げる原因となることもあります。

❸働き方改革と作業好き

最近では、働き方改革が進み、労働時間の短縮や効率化が求められています。これは、「作業好き」な文化が生産性向上に寄与しない場合があることを認識し、労働時間の中でいかに効率的に仕事を進めるかに重点を置くようになったためです。例えば、無駄な作業の削減や業務の自動化、テクノロジーを活用した効率化が進んでおり、これにより生産性の向上が期待されています。

❹テクノロジーの導入と効率化

「作業好き」という特性が逆に労働生産性向上の障害となることもあります。日本では、自動化やAI、クラウド技術などを導入することで、手作業の部分を減らし、効率化が進められています。しかし、伝統的な「作業好き」の文化が根強い場合、新しい技術を積極的に導入しない、または変更に抵抗することがあります。このため、生産性向上に対する意識を改革し、作業のやり方を見直すことが重要です。

■結論

「作業好き」という日本の労働文化は、効率化や生産性向上を目指す上で障害になることがあります。労働生産性を高めるためには、作業を効率化する方法を重視し、無駄を省くことが大切です。テクノロジーや働き方改革を積極的に導入し、「作業好き」な文化を生産性向上の障害ではなく、効率的な作業を好む文化に変えることが、今後の課題と言えるでしょう。

政府が、働き方改革やDXの促進をしているのは、この労働生産性を上げるのと同時に、1人当たりのGDPを上げたいという狙いがあると思われます。

では、また!

コメント

コメントを投稿