- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

こんにちは!

EVE2です。

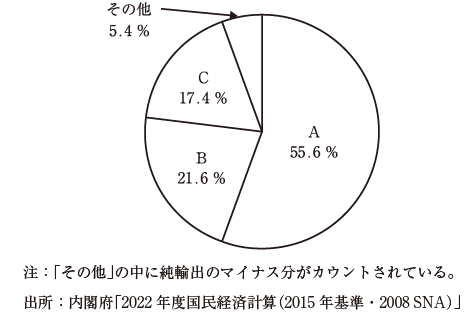

下図は、日本の2022年の名目国内総支出(559兆7,101億円)の内訳を示したものである。

下図は、日本の2022年の名目国内総支出(559兆7,101億円)の内訳を示したものである。

図中のA~Cに該当する項目の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

〔解答群〕

ア A:政府最終消費支出 B:民間最終消費支出

C:一般政府の総固定資本形成

イ A:政府最終消費支出 B:民間最終消費支出

C:非金融法人企業の総固定資本形成

ウ A:民間最終消費支出 B:一般政府の総固定資本形成

C:非金融法人企業の総固定資本形成

エ A:民間最終消費支出 B:政府最終消費支出

C:一般政府の総固定資本形成

オ A:民間最終消費支出 B:政府最終消費支出

C:非金融法人企業の総固定資本形成

ようは、この問題を解くには、普段からそれぞれの項目がどのくらい支出があるのか、その割合はどのくらいなのか知らないといけません。っということで、分からなかったので、ChatGPTに解答してもらって、その理由について考察をしてみます。解答は、オなのですが、なんで、オが解答なのか聞いてみました。

今回勉強したのは、最終消費支出は、やはり、民間が政府より多く、一般政府の総固定資本形成は1兆円ぐらいだということです。それぞれの項目の意味、特徴などを覚え、試験に望みたいと思います。

では、また!

EVE2です。

今日は、土曜日ということで、中小企業診断士試験、経済学・経済政策統計問題を考察する日です。

先週は、令和5年中小企業診断士試験、経済学・経済政策第2問について、分析をしました。それ以前には、データから経済学・経済政策の統計問題を推定しようとしたのですが、あまりピンとこないというか、どうやっても得点できるような気がしなかったためです。ただ、1つの問題を分析してみて、前回のような分析を進めたほうが、得点がとれそうな気がしました。そこで、今回も、令和6年の第1問について、同様に、分析を進めていきたいと思います。

以下が、試験問題です。

[中小企業診断士試験 経済学・経営政策 令和6年 第1問]

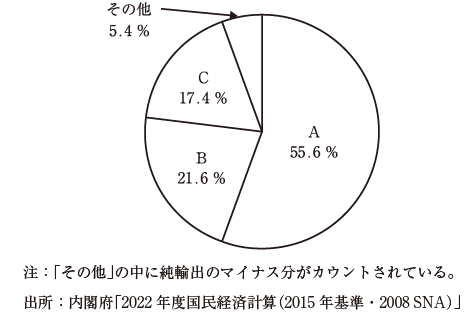

下図は、日本の2022年の名目国内総支出(559兆7,101億円)の内訳を示したものである。

下図は、日本の2022年の名目国内総支出(559兆7,101億円)の内訳を示したものである。図中のA~Cに該当する項目の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

〔解答群〕

ア A:政府最終消費支出 B:民間最終消費支出

C:一般政府の総固定資本形成

イ A:政府最終消費支出 B:民間最終消費支出

C:非金融法人企業の総固定資本形成

ウ A:民間最終消費支出 B:一般政府の総固定資本形成

C:非金融法人企業の総固定資本形成

エ A:民間最終消費支出 B:政府最終消費支出

C:一般政府の総固定資本形成

オ A:民間最終消費支出 B:政府最終消費支出

C:非金融法人企業の総固定資本形成

[問題で使用されている用語]

では、さっそく問題で使用されている用語の意味をChatGPTに聞いてみましょう!

❶政府最終消費支出 (Government Final Consumption Expenditure)

政府が公共サービスを提供するために消費した支出のことです。これには、教育、医療、社会保障など、政府が直接行う支出が含まれます。この支出は、物品やサービスの購入を含み、政府の消費活動の総額を示します。

例)公務員の給与、公共サービスの提供、政府による物品の購入

❷民間最終消費支出 (Private Final Consumption Expenditure)

民間部門が消費する物品やサービスの支出を指します。個人や家庭が行う消費がこれに含まれ、例えば食品、衣服、住宅費用、教育などが含まれます。この支出は、民間部門の消費活動を示す重要な経済指標です。

例)家庭の食料費、衣料費、住宅費、教育費

❸一般政府の総固定資本形成 (General Government Gross Fixed Capital Formation)

一般政府(中央政府、地方政府など)が行う固定資産(建物、道路、橋などのインフラ)への投資を指します。これには、新しい公共インフラの建設や既存インフラの改善などが含まれます。総固定資本形成は、将来の生産能力の向上に貢献する支出であり、経済成長に重要な役割を果たします。

例)道路や橋の建設、学校や病院の建設、公共交通機関の設備投資

❹非金融法人企業の総固定資本形成 (Non-financial Corporations Gross Fixed Capital Formation) 非金融法人企業(銀行や証券会社などの金融機関を除く企業)が行う固定資産への投資を示します。これには、新しい設備や建物の購入・建設、機械の購入などが含まれ、企業の生産能力や効率を向上させるための支出です。これも経済成長における重要な要素です。 例)工場の建設、機械や設備の購入、オフィスビルや倉庫の建設

政府が公共サービスを提供するために消費した支出のことです。これには、教育、医療、社会保障など、政府が直接行う支出が含まれます。この支出は、物品やサービスの購入を含み、政府の消費活動の総額を示します。

例)公務員の給与、公共サービスの提供、政府による物品の購入

❷民間最終消費支出 (Private Final Consumption Expenditure)

民間部門が消費する物品やサービスの支出を指します。個人や家庭が行う消費がこれに含まれ、例えば食品、衣服、住宅費用、教育などが含まれます。この支出は、民間部門の消費活動を示す重要な経済指標です。

例)家庭の食料費、衣料費、住宅費、教育費

❸一般政府の総固定資本形成 (General Government Gross Fixed Capital Formation)

一般政府(中央政府、地方政府など)が行う固定資産(建物、道路、橋などのインフラ)への投資を指します。これには、新しい公共インフラの建設や既存インフラの改善などが含まれます。総固定資本形成は、将来の生産能力の向上に貢献する支出であり、経済成長に重要な役割を果たします。

例)道路や橋の建設、学校や病院の建設、公共交通機関の設備投資

❹非金融法人企業の総固定資本形成 (Non-financial Corporations Gross Fixed Capital Formation) 非金融法人企業(銀行や証券会社などの金融機関を除く企業)が行う固定資産への投資を示します。これには、新しい設備や建物の購入・建設、機械の購入などが含まれ、企業の生産能力や効率を向上させるための支出です。これも経済成長における重要な要素です。 例)工場の建設、機械や設備の購入、オフィスビルや倉庫の建設

[考察]

以上の問題を解こうとしてとっかかりを探しましたが、この問題とっかかりがないんですよね?年単位の推移のグラフではないし、円グラフで、いきなりA、B、Cはなにかなんて・・・。これかなり乱暴な問題だと思います。ようは、この問題を解くには、普段からそれぞれの項目がどのくらい支出があるのか、その割合はどのくらいなのか知らないといけません。っということで、分からなかったので、ChatGPTに解答してもらって、その理由について考察をしてみます。解答は、オなのですが、なんで、オが解答なのか聞いてみました。

A: 民間最終消費支出(55.6%)

民間最終消費支出は、一般的に国民経済の中で最も大きな割合を占める部分です。これは、家庭や個人が支出する消費活動(食料品、衣類、住居費、サービスなど)を指します。日本を含む多くの先進国では、個人消費が国内総生産(GDP)の大部分を占めるため、この項目の割合が最も高いのは自然なことです。具体的に言うと、個人消費は経済全体の需要の多くを占め、景気の動向に大きく影響を与えます。

B: 政府最終消費支出(21.6%)

政府最終消費支出は、政府が公共サービスや社会保障などに支出するお金です。これも経済活動において重要ですが、民間消費に比べると規模は小さくなります。しかし、国家の規模や社会保障制度の充実度などによっては、大きな割合を占めることもあります。日本の場合、政府は公共事業、福祉、教育、医療などに多額の支出を行っているため、全体の約21.6%を占めることは理解できる範囲です。

C: 非金融法人企業の総固定資本形成(17.4%)

非金融法人企業の総固定資本形成は、企業が設備投資を行う部分です。これは、工場、機械、設備、インフラへの投資を意味します。これも経済の成長にとって重要な要素ですが、民間消費や政府の支出に比べると少ない割合であることが一般的です。なぜなら、設備投資は年間を通じて変動があり、消費活動や政府の支出のように安定して大きな規模を持つわけではないためです。

一般政府の総固定資本形成

「政府最終消費支出」と「民間最終消費支出」の大きな割合を占める一方で、政府の設備投資(総固定資本形成)は比較的小さな割合であるため、グラフにおいて目立つ割合としては表現されていないのだと思われます。さらに、政府の設備投資は民間企業の設備投資と比べて規模が小さいため、こちらがグラフに含まれず、代わりに「民間最終消費支出」や「非金融法人企業の総固定資本形成」が強調されている可能性が高いです。

そのため、「一般政府の総固定資本形成」は、他の項目に比べて割合が小さく、このグラフには表示されないというのが理由の一つと考えられます。

民間最終消費支出は、一般的に国民経済の中で最も大きな割合を占める部分です。これは、家庭や個人が支出する消費活動(食料品、衣類、住居費、サービスなど)を指します。日本を含む多くの先進国では、個人消費が国内総生産(GDP)の大部分を占めるため、この項目の割合が最も高いのは自然なことです。具体的に言うと、個人消費は経済全体の需要の多くを占め、景気の動向に大きく影響を与えます。

B: 政府最終消費支出(21.6%)

政府最終消費支出は、政府が公共サービスや社会保障などに支出するお金です。これも経済活動において重要ですが、民間消費に比べると規模は小さくなります。しかし、国家の規模や社会保障制度の充実度などによっては、大きな割合を占めることもあります。日本の場合、政府は公共事業、福祉、教育、医療などに多額の支出を行っているため、全体の約21.6%を占めることは理解できる範囲です。

C: 非金融法人企業の総固定資本形成(17.4%)

非金融法人企業の総固定資本形成は、企業が設備投資を行う部分です。これは、工場、機械、設備、インフラへの投資を意味します。これも経済の成長にとって重要な要素ですが、民間消費や政府の支出に比べると少ない割合であることが一般的です。なぜなら、設備投資は年間を通じて変動があり、消費活動や政府の支出のように安定して大きな規模を持つわけではないためです。

一般政府の総固定資本形成

「政府最終消費支出」と「民間最終消費支出」の大きな割合を占める一方で、政府の設備投資(総固定資本形成)は比較的小さな割合であるため、グラフにおいて目立つ割合としては表現されていないのだと思われます。さらに、政府の設備投資は民間企業の設備投資と比べて規模が小さいため、こちらがグラフに含まれず、代わりに「民間最終消費支出」や「非金融法人企業の総固定資本形成」が強調されている可能性が高いです。

そのため、「一般政府の総固定資本形成」は、他の項目に比べて割合が小さく、このグラフには表示されないというのが理由の一つと考えられます。

[一般政府の総固定資本形成の不思議]

問題を解いている最中は、一般政府の総固定資本形成は多くの金額が使用されていると考えていました。理由は、東京オリンピックから半世紀以上たち、そのときに作った下水道施設や、橋などの老朽化がひどい状況を聞いていたからです。そこで、金額を、ChatGPT、Gemini、そしてCopilotに聞いたところ、Copilotだけ、約1兆3,000億円とズバリ解答してくれました。確かに、559兆の1兆じゃ、グラフには、載せることは難しいかもしれません。ただ、なんで、こんなに少ないのか、ChatGPTに聞いてみました。

東京オリンピック(1964年)から半世紀近くが経過し、当時の下水道施設や橋などが老朽化している状況は確かにあります。しかし、「一般政府の総固定資本形成」が少ない理由にはいくつかの背景があり、その点を説明することができます。

❶総固定資本形成の定義と範囲

「一般政府の総固定資本形成」は、政府が行う設備投資やインフラの整備に関する支出を指します。この範囲には、新しいインフラの建設や既存のインフラの更新が含まれます。しかし、これはあくまで「設備投資」に関連する支出であり、政府の運営コストや社会保障などの支出は含まれません。

たとえば、下水道施設や橋の老朽化に対する維持・修繕は、一般政府の総固定資本形成とは別に、維持管理費用として予算に組み込まれます。この費用は、設備投資とは区別され、一般的には別のカテゴリとして計上されます。

❷政府支出の重点

現代の政府支出は、新しいインフラの建設よりも既存インフラの維持や福祉・社会保障費に多くのリソースが割り当てられています。特に高齢化社会が進行している日本では、社会保障や福祉サービスに使われる予算が非常に大きく、これが政府予算の中で重要な割合を占めています。政府の支出がインフラの新設や更新に使われる割合は、比較的少なくなる傾向があります。

❸設備投資の民間化

かつては、下水道や橋などのインフラ整備は政府が主導して行いましたが、近年では民間企業による設備投資やパートナーシップが増えてきています。例えば、公共民間パートナーシップ(PPP)という形で民間企業がインフラを建設し、政府が利用料金などで回収する形式が一般的になっています。このように、政府の設備投資の割合が減少し、民間部門がより多くの役割を担うようになったため、一般政府の総固定資本形成が相対的に小さくなったという側面があります。

❹政策の優先順位

政府は新しいインフラの建設や更新よりも、既存のインフラの維持・修繕や社会福祉、教育、医療などの政策を優先することが多く、これが財政支出の大部分を占めます。たとえば、高速道路の老朽化や橋の補修などが進められていても、これらはしばしば**「保守」や「修繕」として別途予算が組まれ、設備投資(総固定資本形成)のカテゴリーには含まれない**場合が多いです。

❺政府の財政制約

日本政府は長期にわたる財政赤字や借金を抱えており、財政健全化が重要な課題となっています。そのため、大規模な設備投資に予算を割くことが難しくなっており、結果として設備投資の規模が縮小していると考えられます。

■結論:

「一般政府の総固定資本形成」が少ない理由は、政府の支出の重点が新しいインフラの建設や更新ではなく、維持管理や社会保障にシフトしていること、そして政府が民間とのパートナーシップを活用していることに加え、財政制約や優先順位によって設備投資が制限されているためです。また、老朽化したインフラの修繕は、総固定資本形成に含まれないこともその一因です。

❶総固定資本形成の定義と範囲

「一般政府の総固定資本形成」は、政府が行う設備投資やインフラの整備に関する支出を指します。この範囲には、新しいインフラの建設や既存のインフラの更新が含まれます。しかし、これはあくまで「設備投資」に関連する支出であり、政府の運営コストや社会保障などの支出は含まれません。

たとえば、下水道施設や橋の老朽化に対する維持・修繕は、一般政府の総固定資本形成とは別に、維持管理費用として予算に組み込まれます。この費用は、設備投資とは区別され、一般的には別のカテゴリとして計上されます。

❷政府支出の重点

現代の政府支出は、新しいインフラの建設よりも既存インフラの維持や福祉・社会保障費に多くのリソースが割り当てられています。特に高齢化社会が進行している日本では、社会保障や福祉サービスに使われる予算が非常に大きく、これが政府予算の中で重要な割合を占めています。政府の支出がインフラの新設や更新に使われる割合は、比較的少なくなる傾向があります。

❸設備投資の民間化

かつては、下水道や橋などのインフラ整備は政府が主導して行いましたが、近年では民間企業による設備投資やパートナーシップが増えてきています。例えば、公共民間パートナーシップ(PPP)という形で民間企業がインフラを建設し、政府が利用料金などで回収する形式が一般的になっています。このように、政府の設備投資の割合が減少し、民間部門がより多くの役割を担うようになったため、一般政府の総固定資本形成が相対的に小さくなったという側面があります。

❹政策の優先順位

政府は新しいインフラの建設や更新よりも、既存のインフラの維持・修繕や社会福祉、教育、医療などの政策を優先することが多く、これが財政支出の大部分を占めます。たとえば、高速道路の老朽化や橋の補修などが進められていても、これらはしばしば**「保守」や「修繕」として別途予算が組まれ、設備投資(総固定資本形成)のカテゴリーには含まれない**場合が多いです。

❺政府の財政制約

日本政府は長期にわたる財政赤字や借金を抱えており、財政健全化が重要な課題となっています。そのため、大規模な設備投資に予算を割くことが難しくなっており、結果として設備投資の規模が縮小していると考えられます。

■結論:

「一般政府の総固定資本形成」が少ない理由は、政府の支出の重点が新しいインフラの建設や更新ではなく、維持管理や社会保障にシフトしていること、そして政府が民間とのパートナーシップを活用していることに加え、財政制約や優先順位によって設備投資が制限されているためです。また、老朽化したインフラの修繕は、総固定資本形成に含まれないこともその一因です。

[あとがき]

前回は、用語の意味を押さえるのは当然として、年に推移するイベントとか、そのイベントにより受ける影響によりどんな変化が起こるのか調べることにより解答することを学びましたが、そのような問題ばかりではないことを今回知りました。今回勉強したのは、最終消費支出は、やはり、民間が政府より多く、一般政府の総固定資本形成は1兆円ぐらいだということです。それぞれの項目の意味、特徴などを覚え、試験に望みたいと思います。

では、また!

コメント

コメントを投稿