- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

こんにちは!

EVE2です。

これについては、普段からニュースに触れ、各国の状況について知らないと解けない問題です。

まず最初に、消費者物価指数とは何なのでしょうか?ChatGPTに聞いてみましょう!

消費者物価指数の意味が分かったので、早速、現在の各国の経済状況について、本日は、Copilotに聞いてみましょう!

次は、a、bがどちらがアメリカでどちらがユーロ圏なのか考察すると、ユーロ圏がaで、アメリカがbだと思います。理由は、新型コロナ感染症下において、光熱費が日本の約20倍になったという話があります。日本なら政府の補助金とか出そうなものですが、ユーロ圏では出ていない国もあったようです。アメリカでも、ハンバーガー1つが5,000円だとか、スターバックスコーヒーの従業員の給料が、時給5,000円になったという話を聞きますが、生活が苦しくなるような話をニュースから聞くことはありませんでした。そのため解答は、以下の通りとなります。

EVE2です。

本日は、土曜日ということで、中小企業診断士試験、経済学・経営政策の統計問題の日です。

先週は、令和6年第2問を解き、日本のショックな現状と政府が推し進めている政策の理由について知ることができました。

では、本日は、令和6年第3問について、分析をしていきたいと思います。

[令和6年第3問]

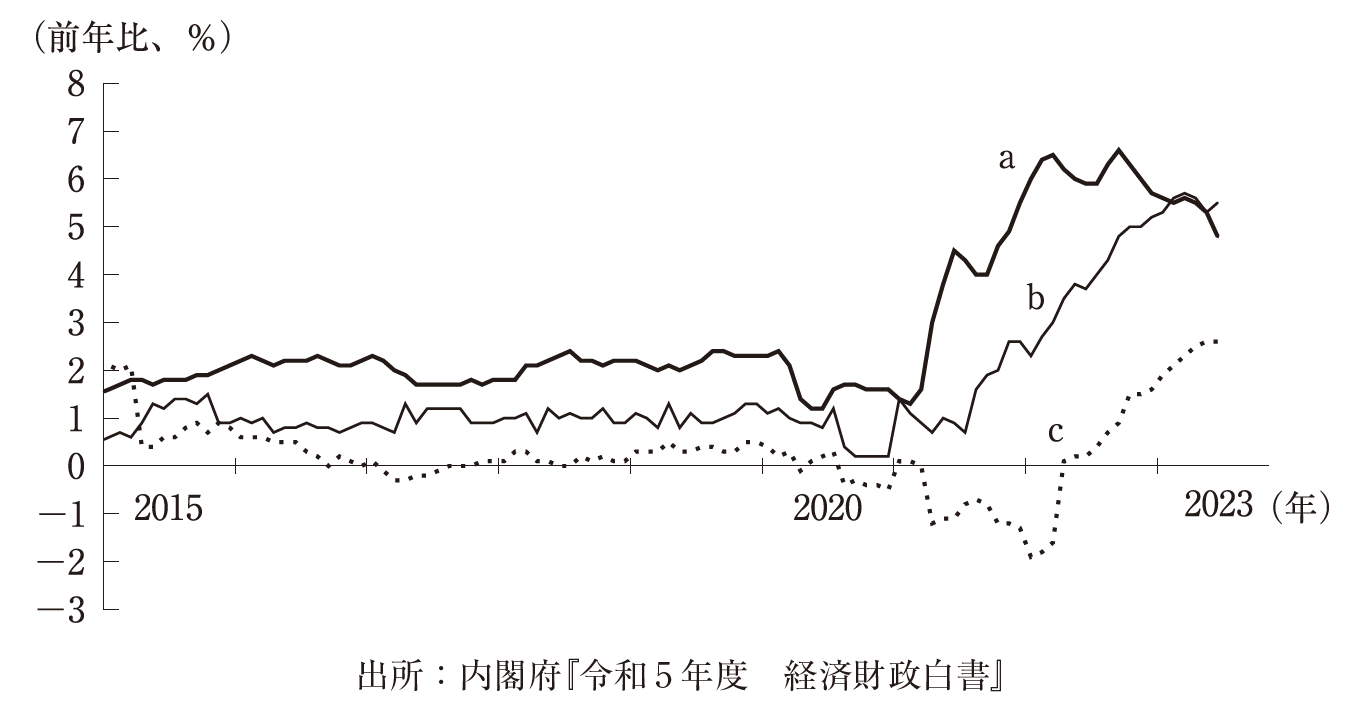

下図は、日本、米国、ユーロ圏の消費者物価(食料及びエネルギーを除く総合、前年比、%)の推移を示したものである。

下図は、日本、米国、ユーロ圏の消費者物価(食料及びエネルギーを除く総合、前年比、%)の推移を示したものである。

図中のa~cに該当する国・地域の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

〔解答群〕

ア a:日本 b:米国 c:ユーロ圏

イ a:米国 b:日本 c:ユーロ圏

ウ a:米国 b:ユーロ圏 c:日本

エ a:ユーロ圏 b:日本 c:米国

オ a:ユーロ圏 b:米国 c:日本

[令和6年第3問の考察]

では、問題を考察していきましょう。今回は、消費者物価指数についての質問です。これについては、普段からニュースに触れ、各国の状況について知らないと解けない問題です。

まず最初に、消費者物価指数とは何なのでしょうか?ChatGPTに聞いてみましょう!

■消費者物価指数(CPI:Consumer Price Index)とは?

消費者物価指数(CPI)は、消費者が購入する商品やサービスの価格の変動を測定する経済指標です。物価の変動を定量的に把握することで、インフレ(物価上昇)やデフレ(物価下落)の状況を分析し、経済政策や金融政策の判断材料となります。

❶CPIの算出方法

CPIは、代表的な消費者の「標準的な消費パターン」に基づいて選ばれた商品やサービス(消費者物価指数のバスケット) の価格を基準年と比較して算出されます。

Ⅰ基準年と基準指数

・基準年のCPIを100とする(例:2020年基準なら、2020年のCPI=100)

・これに対して、各年のCPIがどの程度上昇・下降しているかを比較する。

ⅡCPIの分類

CPIには、測定対象や計算方法によって以下のような分類があります。

1)総合指数

すべての調査対象品目(食品、住居、光熱費、交通費など)を含めた指数

2)コアCPI(生鮮食品を除く総合)

・生鮮食品(野菜・果物・魚など)は価格変動が大きいため、これを除いた指数

・日本の政府・日銀が物価の基調を判断する際に重要視

3)コアコアCPI(エネルギー・生鮮食品を除く総合)

・生鮮食品とエネルギー(ガソリン・電気・ガス)を除いた指数

・より長期的な物価のトレンドを分析する際に用いる

❸CPIの利用

CPIは、以下のような場面で活用されます。

1)インフレ・デフレの判断

・CPIが上昇 → インフレ(物価上昇)

・CPIが低下 → デフレ(物価下落)

2)金融政策の判断

・日本銀行(中央銀行)は、CPIの動向を見ながら**金利政策(利上げ・利下げ)**を決定する

・例えば、インフレが進行すると、利上げ(金融引き締め)を行う可能性が高い

3)実質賃金の計算

・名目賃金の伸び率 - CPI上昇率 = 実質賃金の変化

・物価が上がると、賃金が増えても実質的な生活水準は変わらない、または下がる可能性がある

4)年金や最低賃金の改定

・CPIの変動に基づき、公的年金の支給額や最低賃金が見直されることがある

❹日本のCPIの特徴

1)総務省が毎月発表

日本のCPIは総務省統計局が毎月発表し、政府や日銀が政策判断に利用します。

2)消費税の影響

・消費税率の引き上げがあると、CPIも一時的に上昇する

・政策判断では、消費税の影響を除いた「基調的なCPI」の動きを重視することが多い

3)日本のコアCPIは低めの傾向

・日本はデフレ傾向が長かったため、コアCPIの伸び率は他国に比べて低め

・日銀は「2%の物価上昇率」を目標に掲げ、金融政策を行っている

❺CPIの注意点

1)個人の物価実感とは異なる

・CPIは全国平均だが、実際の生活で感じる物価の変動とは異なることもある

・例えば、家賃が変動しにくい日本では、CPIの変化率が実際の生活コストと乖離することがある

2)商品・サービスの質の変化を考慮しにくい

・同じ価格でも商品の質が上がれば実質的には物価が下がっていると考えられる

3)生活実態に即した指数として「エンゲル係数」も参考になる

・物価が上がると、食費の割合が増える(エンゲル係数の上昇)

・生活水準の変化を分析する際に補助的に使われる

■まとめ

CPIは経済全体の動向を知る重要な指標です。特に金融政策、賃金交渉、年金改定などに影響を与えるため、経済の動きを考える上で理解しておくと役立ちます。

中小企業診断士を勉強している人だったら、ラスパイレス方式により求めることができる指数と言ったらいいでしょうか?消費者物価指数(CPI)は、消費者が購入する商品やサービスの価格の変動を測定する経済指標です。物価の変動を定量的に把握することで、インフレ(物価上昇)やデフレ(物価下落)の状況を分析し、経済政策や金融政策の判断材料となります。

❶CPIの算出方法

CPIは、代表的な消費者の「標準的な消費パターン」に基づいて選ばれた商品やサービス(消費者物価指数のバスケット) の価格を基準年と比較して算出されます。

Ⅰ基準年と基準指数

・基準年のCPIを100とする(例:2020年基準なら、2020年のCPI=100)

・これに対して、各年のCPIがどの程度上昇・下降しているかを比較する。

ⅡCPIの分類

CPIには、測定対象や計算方法によって以下のような分類があります。

1)総合指数

すべての調査対象品目(食品、住居、光熱費、交通費など)を含めた指数

2)コアCPI(生鮮食品を除く総合)

・生鮮食品(野菜・果物・魚など)は価格変動が大きいため、これを除いた指数

・日本の政府・日銀が物価の基調を判断する際に重要視

3)コアコアCPI(エネルギー・生鮮食品を除く総合)

・生鮮食品とエネルギー(ガソリン・電気・ガス)を除いた指数

・より長期的な物価のトレンドを分析する際に用いる

❸CPIの利用

CPIは、以下のような場面で活用されます。

1)インフレ・デフレの判断

・CPIが上昇 → インフレ(物価上昇)

・CPIが低下 → デフレ(物価下落)

2)金融政策の判断

・日本銀行(中央銀行)は、CPIの動向を見ながら**金利政策(利上げ・利下げ)**を決定する

・例えば、インフレが進行すると、利上げ(金融引き締め)を行う可能性が高い

3)実質賃金の計算

・名目賃金の伸び率 - CPI上昇率 = 実質賃金の変化

・物価が上がると、賃金が増えても実質的な生活水準は変わらない、または下がる可能性がある

4)年金や最低賃金の改定

・CPIの変動に基づき、公的年金の支給額や最低賃金が見直されることがある

❹日本のCPIの特徴

1)総務省が毎月発表

日本のCPIは総務省統計局が毎月発表し、政府や日銀が政策判断に利用します。

2)消費税の影響

・消費税率の引き上げがあると、CPIも一時的に上昇する

・政策判断では、消費税の影響を除いた「基調的なCPI」の動きを重視することが多い

3)日本のコアCPIは低めの傾向

・日本はデフレ傾向が長かったため、コアCPIの伸び率は他国に比べて低め

・日銀は「2%の物価上昇率」を目標に掲げ、金融政策を行っている

❺CPIの注意点

1)個人の物価実感とは異なる

・CPIは全国平均だが、実際の生活で感じる物価の変動とは異なることもある

・例えば、家賃が変動しにくい日本では、CPIの変化率が実際の生活コストと乖離することがある

2)商品・サービスの質の変化を考慮しにくい

・同じ価格でも商品の質が上がれば実質的には物価が下がっていると考えられる

3)生活実態に即した指数として「エンゲル係数」も参考になる

・物価が上がると、食費の割合が増える(エンゲル係数の上昇)

・生活水準の変化を分析する際に補助的に使われる

■まとめ

| 項目 | 内容 |

| CPIとは? | 消費者が購入する商品やサービスの価格変動を測る指標 |

| 算出方法 | 基準年の価格と比較して指数化 |

| 主な種類 | 総合CPI、コアCPI(生鮮食品除く)、コアコアCPI(エネルギー・生鮮食品除く) |

| 活用場面 | インフレ・デフレの判断、金融政策、賃金・年金・最低賃金の改定 |

| 日本の特徴 | 総務省が発表、消費税の影響、コアCPIの上昇率は低め |

| 注意点 | 物価実感とのズレ、質の変化の考慮が難しい |

消費者物価指数の意味が分かったので、早速、現在の各国の経済状況について、本日は、Copilotに聞いてみましょう!

[各国の消費者物価指数から見た経済状況]

以下が、アメリカ、ユーロ圏、日本の消費者物価指数からみた経済状況に関するCopilotの分析結果です。

2015年から2023年の間、アメリカ、日本、ユーロ圏の消費者物価指数(CPI)の推移を見ると、それぞれの経済状況が反映されています。

・アメリカ

アメリカのCPIは、2015年に約1.4%であったものが、2023年には約6.5%に達しました。特に2021年から2022年にかけて急激な上昇が見られました。これは、COVID-19パンデミックの影響やインフレーションの高まりが主な要因です。

・ユーロ圏

ユーロ圏のCPIは、2015年に約0.1%であったものが、2023年には約6.4%に達しました。特に2022年には、ユーロ圏全体で高いインフレ率が記録されました。これは、エネルギー価格の上昇や供給網の問題が主な要因です。

・日本

日本のCPIは、2015年に約0.8%であったものが、2023年には約2.0%に上昇しました。日本は長期間にわたりデフレ対策を行ってきましたが、2020年以降の経済政策や世界的な物価上昇の影響で、インフレ率が徐々に上昇しています。

これらのデータから、各国の経済状況や政策の影響が消費者物価指数に反映されていることがわかります。

以上の考察と、普段のニュースから、デフレが長く続き、消費者物価指数がほぼ上がらず推移してきた日本がcと考えていいでしょう?・アメリカ

アメリカのCPIは、2015年に約1.4%であったものが、2023年には約6.5%に達しました。特に2021年から2022年にかけて急激な上昇が見られました。これは、COVID-19パンデミックの影響やインフレーションの高まりが主な要因です。

・ユーロ圏

ユーロ圏のCPIは、2015年に約0.1%であったものが、2023年には約6.4%に達しました。特に2022年には、ユーロ圏全体で高いインフレ率が記録されました。これは、エネルギー価格の上昇や供給網の問題が主な要因です。

・日本

日本のCPIは、2015年に約0.8%であったものが、2023年には約2.0%に上昇しました。日本は長期間にわたりデフレ対策を行ってきましたが、2020年以降の経済政策や世界的な物価上昇の影響で、インフレ率が徐々に上昇しています。

これらのデータから、各国の経済状況や政策の影響が消費者物価指数に反映されていることがわかります。

次は、a、bがどちらがアメリカでどちらがユーロ圏なのか考察すると、ユーロ圏がaで、アメリカがbだと思います。理由は、新型コロナ感染症下において、光熱費が日本の約20倍になったという話があります。日本なら政府の補助金とか出そうなものですが、ユーロ圏では出ていない国もあったようです。アメリカでも、ハンバーガー1つが5,000円だとか、スターバックスコーヒーの従業員の給料が、時給5,000円になったという話を聞きますが、生活が苦しくなるような話をニュースから聞くことはありませんでした。そのため解答は、以下の通りとなります。

a,ユーロ圏

b,アメリカ

c,日本

従って解答は、オです。

ファイナルアンサーっということで、解答を見てみると、ウでした・・・。また、外れましたね・・・。Copilotの2015年の調査報告をそのまま採用すれば、正解したのですが、ニュースを信じてしまいました。ニュースの見方が悪いのか、ニュースの流し方が悪いのか、ちょっと、聞いた内容と違うような気がしました。b,アメリカ

c,日本

従って解答は、オです。

[あとがき]

ユーロ圏とアメリカがどっちが消費者物価指数が上だったかということで悩みましたね・・・。ドイツ、イギリスとかにフォーカスすれば、違った解答になったのかもしれませんが、ユーロ圏というところで以上のような解答になったのだと思います。

これについては、この問題を解く前は、ニュースを見ていないとダメだと思っていましたが、ニュースを見ていても正解することはできそうもありません。やはり、普段から統計を見ないといけないようです。

コメント

コメントを投稿