- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

こんにちは!

EVE2です。

量的に販売される分類として以下の考え方があります。

卸・小売業は、やはり、日々の販売量が違います。だから、Aとしました。

そして、最後に残ったサービス業をCとします。

という考察を経て、さぁ~解答と選択肢を見たのですが、自分が考える順番が解答にありません。じゃ、AとBが逆ならどうでしょうか?サービス業は以上の考察からどう考えてもCなので、Cがサービス業のものを探すとありました。エです。あっているでしょうか?

解答は、オでした。統計問題が苦手なだけあります。

二次の勉強が全くできていません。時間が作れない・・・。っということで、来週金曜日から、二次試験の勉強の日にします。

EVE2です。

本日は、土曜日ということで、中小企業診断士試験、経済学・経済政策統計問題について考えたいと思います。

先週から、令和5年の沖縄限定で行われた再試験についてチャレンジしています。先週は比較的簡単な問題でしたが、今回はどうでしょうか?では、さっそく見ていきましょう!

[令和5年 再試験第2問]

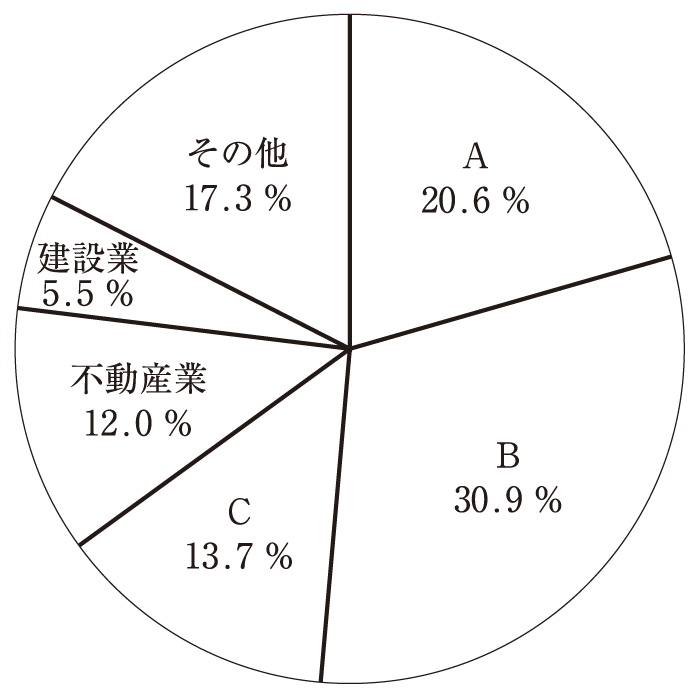

下図は、「2021 年度国民経済計算年次推計」に基づいた、日本の業種別GDP の構成比率を示したものである。図中のA~Cに該当する業種の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

下図は、「2021 年度国民経済計算年次推計」に基づいた、日本の業種別GDP の構成比率を示したものである。図中のA~Cに該当する業種の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

注)

1 .本図で区分される「サービス業」とは、「宿泊・飲食サービス業」、「専門・科学技術、業務支援サービス業」、「公務」、「教育」、「保健衛生・社会事業」、「その他のサービス業」とする。

2 .構成比率は、各業種の付加価値を経済活動別付加価値の合計(547.4 兆円)で割った値である。

〔解答群〕

ア A:卸売・小売業 B:サービス業 C:製造業

イ A:サービス業 B:卸売・小売業 C:製造業

ウ A:サービス業 B:製造業 C:卸売・小売業

エ A:製造業 B:卸売・小売業 C:サービス業

オ A:製造業 B:サービス業 C:卸売・小売業

[問題の考察]

今回は、日本の業種別GDP の構成比に関する問題です。いろいろ書いてありますが、この問題は、どのくらいの量が販売されるのかという点と、1製品の値段がいくらかという点が構成費に影響を与えそうです。

以上の解答群ですが、どんな業種があるのでしょうか?一意に分類してみます。

卸売・小売業

サービス業

製造業

ア~オと選択肢がありますが、分類すると、3種類しかないことが分かります。では、以上の3種類の業種について、販売量と、単価という点から考察を続けていきましょう!サービス業

製造業

販売量の考察

販売量という意味では、以下の順番になると想像します。

❶卸売・小売業

❷サービス業

❸製造業

以上の理由は、運営管理で勉強した内容が根拠となっています。❷サービス業

❸製造業

量的に販売される分類として以下の考え方があります。

❶最寄品

❷買い回り品

❸専門品

以上の順番で取扱が多いという認識です。以上の認識を、今回の業種にを当てはめるとどうなるでしょうか?❷買い回り品

❸専門品

❶最寄品 → 卸・小売業

❷買い回り品 → サービス業

❸専門品 → 製造業

異論がある方もあるかと思いますが、ここはこのレベルで終えたいと思います。❷買い回り品 → サービス業

❸専門品 → 製造業

[単価]

単価という意味では、どんな順番でしょうか?

❶専門品 → 製造業

❷買い回り品 → サービス業

❸最寄品 → 卸・小売業

パット考えると、以上のようになり、販売量の逆の並びになりました。多分合っているのではないですかね?❷買い回り品 → サービス業

❸最寄品 → 卸・小売業

[解答]

問題に再度目を向けると、A、B、Cとありますが、多い順ではないようです。比率順で並べると、B→A→Cとなります。ここに、上記考察を当てはめると以下のような解答になりました。

A:卸・小売業

B:製造業

C:サービス業

製造業は、車、テレビ、コンピュータなど、卸・小売で扱うものと比較すると、単価が何倍もします。卸・小売業で毎日多くのモノが売れたとしても、その金額を上回ることはないと判断し一番比率が高いBとしました。B:製造業

C:サービス業

卸・小売業は、やはり、日々の販売量が違います。だから、Aとしました。

そして、最後に残ったサービス業をCとします。

という考察を経て、さぁ~解答と選択肢を見たのですが、自分が考える順番が解答にありません。じゃ、AとBが逆ならどうでしょうか?サービス業は以上の考察からどう考えてもCなので、Cがサービス業のものを探すとありました。エです。あっているでしょうか?

解答は、オでした。統計問題が苦手なだけあります。

[間違えの原因を調べる]

サービス業の販売額思った以上に多いのですね?その原因として、サービス業に該当する企業の認識に誤りがあると思われます。では、それぞれの業種にどんな企業が入るのか、ChatGPTに聞いてみましょう!

❶製造業(A:20.6%)

★特徴:

・原材料を加工して製品を生産する産業

・日本の主要産業の一つであり、自動車、電機、化学、機械など幅広い分野を含むv

★具体的な企業例:

・自動車:トヨタ自動車、ホンダ、日産自動車

・電機・精密機器:ソニー、パナソニック、日立製作所、キャノン

・機械:コマツ、三菱重工業、ダイキン工業

・化学:信越化学工業、富士フイルム、旭化成

・食品:味の素、日清食品、明治ホールディングス

❷サービス業(B:30.9%):

★特徴:

・形のないサービスを提供する産業

・宿泊、飲食、教育、医療、情報通信、金融、公務など幅広い分野を含む

★具体的な企業例:

・宿泊・飲食:星野リゾート、マクドナルド(日本)、ゼンショーホールディングス(すき家、ココス)

・専門・科学技術・業務支援:リクルートホールディングス、パソナ、野村総合研究所 ・公務:地方自治体、国家機関

・教育:ベネッセコーポレーション、学研ホールディングス

・医療・社会事業:医療法人(病院)、社会福祉法人(介護施設)

・情報通信:NTT、ソフトバンク、楽天、サイバーエージェント

・金融・保険:三菱UFJ銀行、日本生命、SBI証券

❸卸売・小売業(C:13.7%)

★特徴:

・商品を仕入れて販売する産業

・卸売業は企業間取引が中心、小売業は消費者向け販売が中心

★具体的な企業例:

・卸売業(BtoB)

伊藤忠商事、三井物産、豊田通商、メディパルホールディングス(医薬品卸)

・小売業(BtoC):

-総合小売:イオン、セブン&アイ・ホールディングス

-コンビニ:ファミリーマート、ローソン

-家電量販:ヤマダデンキ、ビックカメラ

-ドラッグストア:ツルハホールディングス、ウエルシア

-通販:Amazon(日本法人)、ZOZO

情報通信もサービス業でしたね・・・。それと、金融もサービス業とは・・・。この二つをあらかじめ、サービス業という認識があったなら、オを選んだかもしれません。★特徴:

・原材料を加工して製品を生産する産業

・日本の主要産業の一つであり、自動車、電機、化学、機械など幅広い分野を含むv

★具体的な企業例:

・自動車:トヨタ自動車、ホンダ、日産自動車

・電機・精密機器:ソニー、パナソニック、日立製作所、キャノン

・機械:コマツ、三菱重工業、ダイキン工業

・化学:信越化学工業、富士フイルム、旭化成

・食品:味の素、日清食品、明治ホールディングス

❷サービス業(B:30.9%):

★特徴:

・形のないサービスを提供する産業

・宿泊、飲食、教育、医療、情報通信、金融、公務など幅広い分野を含む

★具体的な企業例:

・宿泊・飲食:星野リゾート、マクドナルド(日本)、ゼンショーホールディングス(すき家、ココス)

・専門・科学技術・業務支援:リクルートホールディングス、パソナ、野村総合研究所 ・公務:地方自治体、国家機関

・教育:ベネッセコーポレーション、学研ホールディングス

・医療・社会事業:医療法人(病院)、社会福祉法人(介護施設)

・情報通信:NTT、ソフトバンク、楽天、サイバーエージェント

・金融・保険:三菱UFJ銀行、日本生命、SBI証券

❸卸売・小売業(C:13.7%)

★特徴:

・商品を仕入れて販売する産業

・卸売業は企業間取引が中心、小売業は消費者向け販売が中心

★具体的な企業例:

・卸売業(BtoB)

伊藤忠商事、三井物産、豊田通商、メディパルホールディングス(医薬品卸)

・小売業(BtoC):

-総合小売:イオン、セブン&アイ・ホールディングス

-コンビニ:ファミリーマート、ローソン

-家電量販:ヤマダデンキ、ビックカメラ

-ドラッグストア:ツルハホールディングス、ウエルシア

-通販:Amazon(日本法人)、ZOZO

[間違ったポイント]

以上の考え方をChatGPTに照会し、どの辺で間違えたのか聞いてみました。

❌ 問題の趣旨とズレた視点で考察した

今回の問題は、「売上高(≒事業規模)」の比率を問うており、「販売量」や「単価」に直接焦点を当てる問題ではありませんでした。

→ 売上高=単価 × 販売量なので、販売量だけで判断するとズレが生じる可能性があります。

❌ サービス業の売上の特性を過小評価した

サービス業は、形がない商品を提供するため、販売「量」で考えにくいですが、ホテル業界、金融業界、IT業界などのBtoB(企業向け)ビジネスが巨大な売上を生んでいることを考慮すると、実は売上比率が高くなります。

❌ 製造業と卸・小売業の関係性を誤解した

製造業の製品(例:自動車や精密機器など)は確かに単価が高いですが、その製品が流通する前に企業間取引(BtoB)として多額の売上が発生するため、売上規模が大きくなります。

一方、小売業は消費者向けの販売が中心であり、売上規模の点で製造業やサービス業に比べると比率が低くなる傾向があります。

今回の問題は、「売上高(≒事業規模)」の比率を問うており、「販売量」や「単価」に直接焦点を当てる問題ではありませんでした。

→ 売上高=単価 × 販売量なので、販売量だけで判断するとズレが生じる可能性があります。

❌ サービス業の売上の特性を過小評価した

サービス業は、形がない商品を提供するため、販売「量」で考えにくいですが、ホテル業界、金融業界、IT業界などのBtoB(企業向け)ビジネスが巨大な売上を生んでいることを考慮すると、実は売上比率が高くなります。

❌ 製造業と卸・小売業の関係性を誤解した

製造業の製品(例:自動車や精密機器など)は確かに単価が高いですが、その製品が流通する前に企業間取引(BtoB)として多額の売上が発生するため、売上規模が大きくなります。

一方、小売業は消費者向けの販売が中心であり、売上規模の点で製造業やサービス業に比べると比率が低くなる傾向があります。

[あとがき]

今回の問題ですが、解答するのに根拠が非常に希薄だったような気がします。だから、最初に、運営管理で覚えた、買い回り品、最寄り品、専門品なんて言葉を利用しましたが、今振り返ってみると、サービス業は、買い回り品、最寄り品、専門品にも含まれます。最初の分類で間違っています。しかも、それぞれの業種にどのような企業が含まれるのか予めきちんと考えていませんでした。なんとなくって感じで問題を解くと間違えるということでしょう?

今後サービス業に関する認識が変わりそうです。よく考えると、GDPって付加価値の合計ですよね?原価がほぼゼロに近いコンサルタントが含まれるサービス業は、売上のほとんどが付加価値と言えるかもしれません。本日から、サービス業の認識を新たにしたいと思います。

今のうちに沢山間違って、本番で正解できるように頑張ります。

では、また!!!

二次の勉強が全くできていません。時間が作れない・・・。っということで、来週金曜日から、二次試験の勉強の日にします。

コメント

コメントを投稿