- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

こんにちは

EVE2です。

以上の計算は、型があり、与件文とリンクし、あと計算を正確に解答することができれば、この問題は、100点ということになりそうです。

なお、改めて、以上のプロセスを自分が解答する場合のプロセスとして考えると以下の流れになると思います。

EVE2です。

本日は、普通に寝れて、普通に起きることができました。勝因は、扇風機の風を当てて寝ること。私の体だけかもしれませんが、寝ている最中に足の裏が暑くなり起きることがあります。昔から板の間に寝ることが多かったのですが、それはそのためです。もう数十年も前からなので、体質と思っているのですが、もしかして、病気の気かもしれないので、後でAIに聞いてみよっと!

っといいながら仮眠を何回かしながら、ブログを書いていますが、本日は、令和5年中小企業診断士 2次試験 事例4の第2問に入っていきたいと思います。

[令和6年 中小企業診断士 2次試験 事例Ⅳ 第2問 設問1]

昨日、AIとの対話を通して、以下のことを学びました。

- 解答の型を知り、型どおりに解答を記述する

- 数値を正確に求める。

- 与件文とリンクし解答する。

数値を正確に求めるというところと、与件文とリンクし解答するは自己努力で何とかするしかないので、AIには、型について教えてもらいたいと思います。それでは、まずは、初日に提示した与件文と第2問設問1について見てゆきましょう!

2次基礎講座_令和5年度_事例4

D社は、資本金1 億円、総資産約30億円、売上高約45億円、従業員31名の、化粧品を製造する創業20年の企業である。D社は独自開発の原料を配合した基礎化粧品、サプリメントなどの企画・開発・販売を行っており、製品の生産はOEM生産によっている。

D社は、資本金1 億円、総資産約30億円、売上高約45億円、従業員31名の、化粧品を製造する創業20年の企業である。D社は独自開発の原料を配合した基礎化粧品、サプリメントなどの企画・開発・販売を行っており、製品の生産はOEM生産によっている。

同社は大都市圏の顧客をメインとしており、基本的に、卸売会社を通さずに、百貨店やドラッグストアなどの取り扱い店に直接製品を卸している。また、自社ECサイトを通じて美容液の定期購買サービスも開始している。

直近では、実店舗やネット上での同業他社との競争激化により販売が低迷してきており、このままでは売上高がさらに減少する可能性が高いと予想される。また、今後は、輸送コストが高騰し、原材料等の仕入原価が上昇すると予想される。しかし、D社では、将来の成長を見込んで、当面は人件費等の削減は行わない方針である。

D社の主力製品である基礎化粧品は、従来、製品のライフサイクルが長く、新製品開発の必要性もそれほど高くなかった。しかし、高齢化社会の到来とともに、近年では、顧客の健康志向、アンチエイジング志向が強まったため、他のメーカーが次々に新製品を市場に投入してきており、競争が激化している。

こうした状況に対応するため、D社では男性向けアンチエイジング製品を新たな挑戦として開発し販売することを検討している。男性向けアンチエイジング製品は、これまでD社では扱ってこなかった製品分野であるが、バイオテクノロジーを用いて、同製品の基礎研究を進めてきた。

化粧品業界を取り巻く環境は、新型コロナウイルスの感染拡大などにより厳しい状況にあったが、中長期的には市場の拡大が見込まれている。しかし、当該男性向けアンチエイジング製品は、今までにない画期的な製品であり、市場の状況が見通せない状況であるため、慎重な検討を要すると考えている。

D社では、この新製品については、技術上の問題からOEM生産ではなく自社生産を行う予定であり、現在、そのための資金の確保を進めている。D社社長は、同業他社との競争が激化していることもあり、早急にこの設備投資に関する意思決定を行うことが求められている。

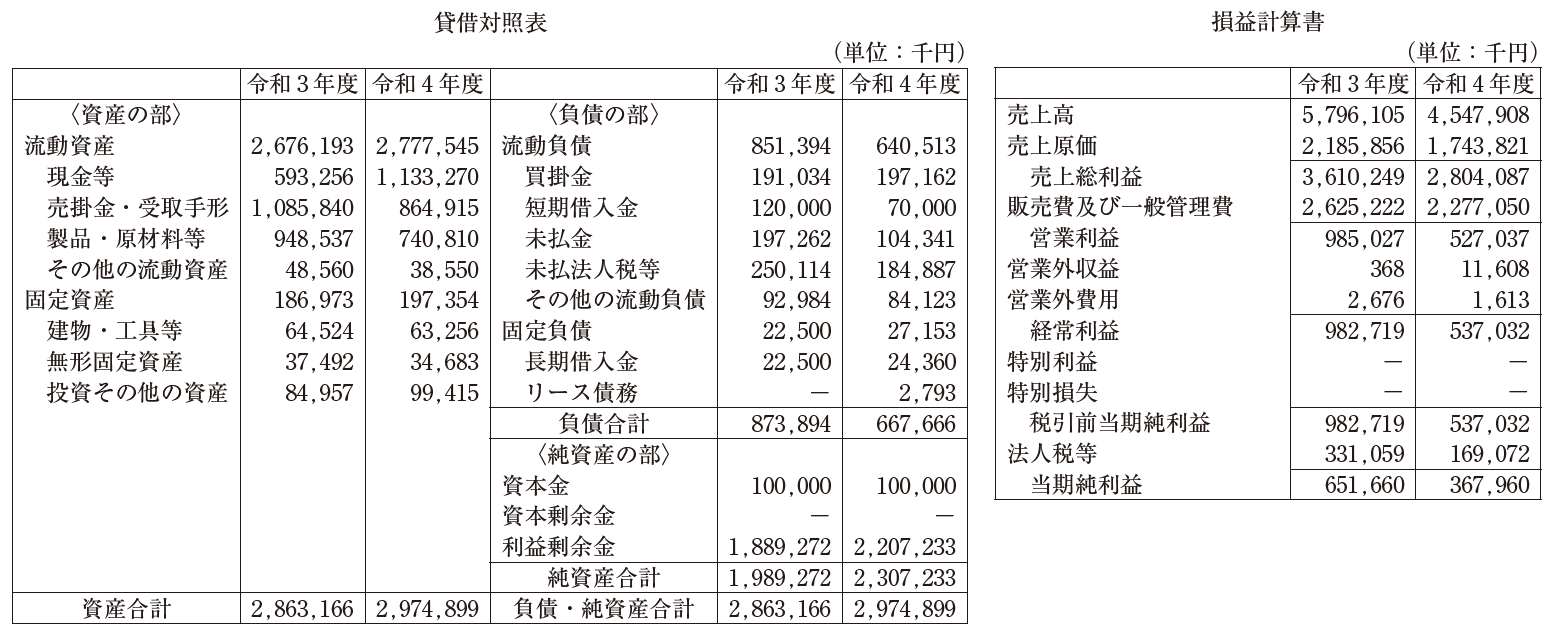

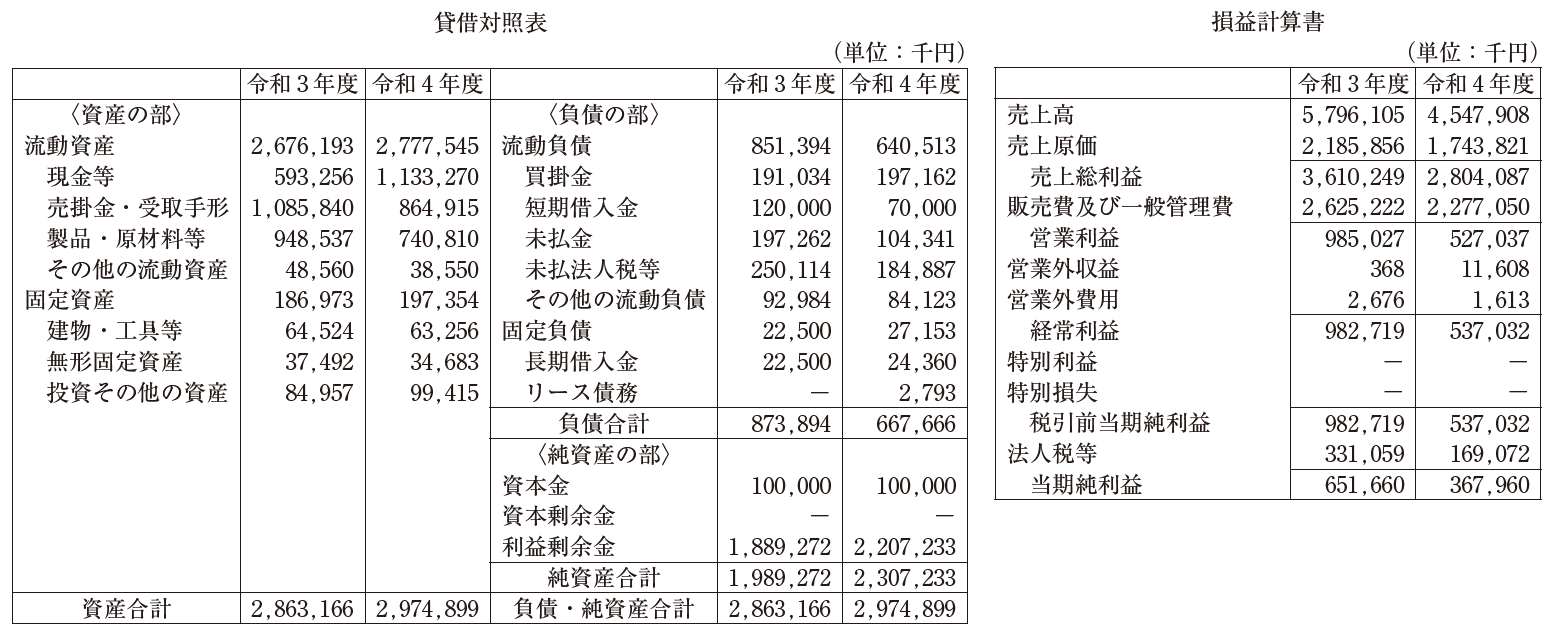

D社の直近2期分の財務諸表は以下のとおりである(令和3年度、令和4年度財務諸表)。D社社長は、自社が直面しているさまざまな経営課題について、特に財務的な観点から中小企業診断士に診断・助言を依頼してきた。

第2問(配点30 点)

(設問1 )

D社の2 期間の財務データからCVP分析を行い、D社の収益性の分析を行う。原価予測は営業利益の段階まで行い、2 期間で変動費率は一定と仮定する。

以上の仮定に基づいてD社の2 期間の財務データを用いて、(1)変動費率および(2)固定費を求め、(3)令和4年度の損益分岐点売上高を計算せよ。また、(4)求めた損益分岐点売上高を前提に、令和3年度と令和4年度で損益分岐点比率がどれだけ変動したかを計算せよ。損益分岐点比率が低下した場合は、△を数値の前に付けること。

解答に当たっては、変動費率は小数点第3位を四捨五入して、小数点第2 位まで表示すること。また、固定費および損益分岐点売上高は、小数点第2 位まで表示した変動費率で計算し、千円未満を四捨五入して表示すること。

D社は、資本金1 億円、総資産約30億円、売上高約45億円、従業員31名の、化粧品を製造する創業20年の企業である。D社は独自開発の原料を配合した基礎化粧品、サプリメントなどの企画・開発・販売を行っており、製品の生産はOEM生産によっている。

D社は、資本金1 億円、総資産約30億円、売上高約45億円、従業員31名の、化粧品を製造する創業20年の企業である。D社は独自開発の原料を配合した基礎化粧品、サプリメントなどの企画・開発・販売を行っており、製品の生産はOEM生産によっている。同社は大都市圏の顧客をメインとしており、基本的に、卸売会社を通さずに、百貨店やドラッグストアなどの取り扱い店に直接製品を卸している。また、自社ECサイトを通じて美容液の定期購買サービスも開始している。

直近では、実店舗やネット上での同業他社との競争激化により販売が低迷してきており、このままでは売上高がさらに減少する可能性が高いと予想される。また、今後は、輸送コストが高騰し、原材料等の仕入原価が上昇すると予想される。しかし、D社では、将来の成長を見込んで、当面は人件費等の削減は行わない方針である。

D社の主力製品である基礎化粧品は、従来、製品のライフサイクルが長く、新製品開発の必要性もそれほど高くなかった。しかし、高齢化社会の到来とともに、近年では、顧客の健康志向、アンチエイジング志向が強まったため、他のメーカーが次々に新製品を市場に投入してきており、競争が激化している。

こうした状況に対応するため、D社では男性向けアンチエイジング製品を新たな挑戦として開発し販売することを検討している。男性向けアンチエイジング製品は、これまでD社では扱ってこなかった製品分野であるが、バイオテクノロジーを用いて、同製品の基礎研究を進めてきた。

化粧品業界を取り巻く環境は、新型コロナウイルスの感染拡大などにより厳しい状況にあったが、中長期的には市場の拡大が見込まれている。しかし、当該男性向けアンチエイジング製品は、今までにない画期的な製品であり、市場の状況が見通せない状況であるため、慎重な検討を要すると考えている。

D社では、この新製品については、技術上の問題からOEM生産ではなく自社生産を行う予定であり、現在、そのための資金の確保を進めている。D社社長は、同業他社との競争が激化していることもあり、早急にこの設備投資に関する意思決定を行うことが求められている。

D社の直近2期分の財務諸表は以下のとおりである(令和3年度、令和4年度財務諸表)。D社社長は、自社が直面しているさまざまな経営課題について、特に財務的な観点から中小企業診断士に診断・助言を依頼してきた。

第2問(配点30 点)

(設問1 )

D社の2 期間の財務データからCVP分析を行い、D社の収益性の分析を行う。原価予測は営業利益の段階まで行い、2 期間で変動費率は一定と仮定する。

以上の仮定に基づいてD社の2 期間の財務データを用いて、(1)変動費率および(2)固定費を求め、(3)令和4年度の損益分岐点売上高を計算せよ。また、(4)求めた損益分岐点売上高を前提に、令和3年度と令和4年度で損益分岐点比率がどれだけ変動したかを計算せよ。損益分岐点比率が低下した場合は、△を数値の前に付けること。

解答に当たっては、変動費率は小数点第3位を四捨五入して、小数点第2 位まで表示すること。また、固定費および損益分岐点売上高は、小数点第2 位まで表示した変動費率で計算し、千円未満を四捨五入して表示すること。

[各AIの解答]

では、早速各AIに解答と、型と言いますか、どんなプロセスで解答したらいいのか聞いてみましょう!では、最初は、ChatGPTからです。

[ChatGPT]

■解答プロセス型

■解答プロセス型

- 与件の確認

- 変動費率の算出

- 固定費の算出

- 損益分岐点売上高の算出

続きましては、Ceminiからの提案です。

[Gemini]

■解答プロセス型

■解答プロセス型

- 変動費率の計算:売上高に占める変動費の割合を求めます。

- 固定費の計算:総費用から変動費を差し引いて求めます。

- 損益分岐点売上高(BEP)の計算:固定費を貢献利益率で割ることで求めます。

- 損益分岐点比率の計算:実際の売上高が、損益分岐点売上高をどれだけ上回っているか(下回っているか)を分析します。

それでは、最後のCopilotに回答してもらいましょう!

[Copilot]

■解答プロセス型

■解答プロセス型

- 2期間の売上高と営業利益を抜き出す

- 変動費率を差分で求める

- 固定費Fを一期間の式に代入して求める

- 損益分岐点売上高(BEP)を求める

- 損益分岐点比率とその変動を求める

[問題の考察]

この問題は、一次試験も出題される内容で、型を知るというか、やり方が限られる問題でした。そうでは、あるのですが、問題の最初にCVP分析って何って、ちょっと、混乱ししてもしかして間違えてしまいそうな雰囲気を感じます。前後の文章の関係から類推はできるのですが、試験中は一抹の不安を感じるものです。そんな不安を抱えないように、できるだけ多くの言葉を知っておくことが重要です。それでは、CVP分析とは何なのか、ChatGPTに聞いてみましょう!

CVP分析(Cost-Volume-Profit analysis:損益分岐点分析)とは、企業のコスト(費用)・ボリューム(販売数量)・プロフィット(利益)の関係を分析する手法です。

まっ、よく知る内容ですね?それと、今回、AIと対話していて気づきましたが、今回、与件文を見るという記述がありませんが、表も与件文の一部とみなすということらしいです。- 目的

- 売上高・販売数量の変化が利益にどう影響するかを把握する

- 損益分岐点(利益がちょうどゼロになる売上高)を明らかにする

- 目標利益を達成するために必要な売上高・販売数量を逆算する

- 基本的な考え方

- 費用を2種類に分ける(固定費、変動費)

- 限界利益を計算する

- 損益分岐点売上高を求める

以上の計算は、型があり、与件文とリンクし、あと計算を正確に解答することができれば、この問題は、100点ということになりそうです。

なお、改めて、以上のプロセスを自分が解答する場合のプロセスとして考えると以下の流れになると思います。

[Copilot]

■解答プロセス型

■解答プロセス型

- 与件文(損益計算書、貸借対照表)から2期間の売上高と営業利益を抜き出す

- 変動費率の計算

- 固定費の計算

- 損益分岐点売上高の計算

- 損益分岐点比率の計算

[あとがき]

ブログとしてどのような内容を書くのかだいたいきまったような気がします。

今後、以上のようなやり方で、問題ごとに型を調べ、その型をまとめたうえで、最終的に自分で問題を解答するという流れにしようと考えます。これで、いい点が採れるようなこのまま10年間ぐらいの問題を解答したいと思います。ダメだったら、その時考えます。

では、また!!!

コメント

コメントを投稿