EVE2です。

今日は、思ったよりシステム開発がはかどっています。規約違反のロジックを午前中に終え、認証システムのクラスの製造に入っています。

今まで、Prototype EVEで使用していた関数をクラスに修正してきたのですが、EVEシステムでは新たなセキュリティを導入したため、まっさらな状態から、ログインクラスを作り、現在は、認証クラスを製造しているという状況です。今まで、オブジェクト指向言語でプログラミングをしていてあまりありがたみを感じていなかったのですが、ここにきて、そのありがたみを感じています。

基本ログインのセキュリティチェックと、各セッションの認証のチェックは似ているのですが、全く同じではありません。そんな時に、オブジェクト指向言語の強みを生かすことができます。PHPの場合、オーバーロードは使えないのですが、オーバーライドは使えます。そのオーバーライドを使って、似ている機能は、オーバーライドで新規に製造し、使える機能は継承でそのまま利用します。しかも、不要なメソッドは削除でき、処理がすっきりし、クラスで何をするのか明確になります。

今回、はじめてオブジェクト指向言語でシステムを製造しているのですが、今思うと、関数からクラスを作るという作業をする以前に、画面を作り、プログラムを作り、その過程でクラスを作ればよかったかなって感じています。まっ、過ぎたことは仕方がないので、今後は、システムをガンガン作っていく過程で、必要なクラスを徐々に作っていくというスタイルにしたいと思います。

そんな、土曜日ですが、本日は、中小企業診断士試験 令和3年 経済学・経営政策 統計問題 問題2を解いていきます。

[中小企業診断士 経済学・経営政策 統計問題 令和3年問題2]

問題 2 国債等の保有者別内訳 【令和3年 第2問】

問題 2 国債等の保有者別内訳 【令和3年 第2問】

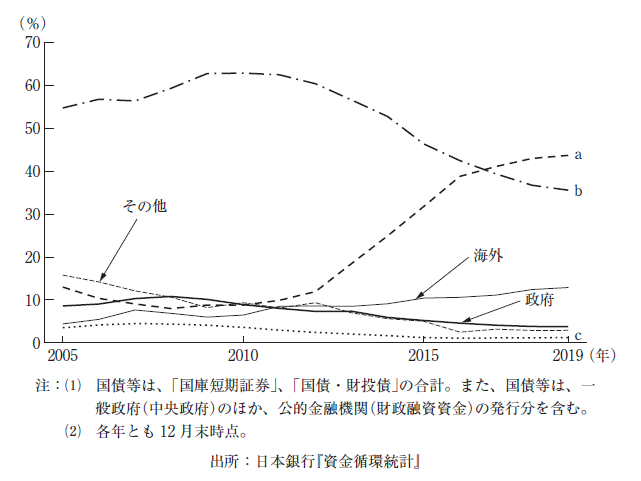

下図は、国債等の保有者別内訳である。図中のa~cに該当する保有者の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

〔解答群〕

ア,a:金融機関(中央銀行を除く) b:個人 c:中央銀行

イ,a:金融機関(中央銀行を除く) b:中央銀行 c:個人

ウ,a:個人 b:中央銀行 c:金融機関(中央銀行を除く)

エ,a:中央銀行 b:金融機関(中央銀行を除く) c:個人

オ,a:中央銀行 b:個人 c:金融機関(中央銀行を除く)

[問題の考察]

では、問題を分析します。問題は、2005年~2019年の国債の保有者に関する問題で、その保有者について時系列でグラフになっています。同グラフには、その他、海外、政府とあり、a~cは何を指しているのか解答する問題となっています。

目を解答群に移すと、選択肢がア~オまであるのですが、その内容は、金融機関(中央銀行を除く)、個人、中央銀行の3つしかありません。まっ、選択肢としてはいつも通りといった感じです。以上の言葉の意味を、今回は、このような問題を解答するときに使用している、去年のStudyingのテキストからその内容を拾ってみたいと思います。

市場に流通している貨幣の供給量のことを、マネーサプライと呼びます。つまり、マネーサプライは、日本銀行などの中央銀行が、経済全体に供給している通貨量を表します。

マネーサプリ(マネーストック)市場に流通している貨幣の供給量を指します。

・マネーストック

マネーストックとは、金融機関などの金融部門が、経済全体に供給している通貨の総量を指します。

これは、一般法人、個人、地方公共団体などの「通貨保有主体」(※金融機関・中央政府を除く)が保有する現金通貨や預金通貨などの残高を集計したものです。

マネーストックには M1、M2、M3 などの指標があり、それぞれ含まれる通貨の範囲が異なります。

なお、マネーストック統計における「現金通貨」には、金融機関が保有している現金は含まれません。

※金融部門

1)中央銀行

2)民間銀行

3)その他の金融機関

┣信用金庫

┣信用組合

┣農協

┣証券会社

┗保険会社 etc

・M1

現金通貨+全預金取扱機関に預けられた預金通貨

・M2

現金通貨+国内銀行等に預けられた預金+準通貨+CD(譲渡性預金)

・M3

M1+準通貨+CD(譲渡性預金)

・広義流動性

M3+金銭の信託+投資信託+金融債+銀行発行普通社債+金融機関発行CP+国債・FB+外債

・現金通貨

銀行券発行高+貨幣流通高

・預金通貨

要求払預金(当座、普通、貯蓄、通知、別段、納税準備)-対象金融機関保有小切手・手形

・準通貨

定期預金+据置貯金+定期積金+外貨預金

・CD

譲渡性預金

・国内銀行等

国内銀行(除くゆうちょ銀行)、外国銀行在日支店、信用金庫、信金中央金庫、農林中央金庫、

注意)

・日本銀行では、従来は「マネーサプライ統計」として、貨幣供給量の統計を公表してきました。

・2008年からは、「マネーサプライ統計」を見直した「マネーストック統計」が公表されています。

・現在のマネーストック統計では、M1にゆうちょ銀行の預金通貨が含まれている点に注意しましょう。

マネーストックは、市中に出回っている現金通貨になります。「なお、マネーストック統計における「現金通貨」には、金融機関が保有している現金は含まれません。」という記述が分かり難いのですが、ようは、マネーストックは、市中銀行が貸し出した資金の総額を指し、それ以外は含まれないということらしいです。その言葉の下にある金融機関が、その資金の供給元になります。

以上で、中央銀行、金融機関について理解できたと思います。個人は、説明するまでもないので省略します。

[国債保有に関するイベント]

では、国債で、どんなイベントがあったのでしょうか?ChatGPTに2005年から時系列に、聞いてみました。

2005年以降の日本における国債保有に関する主な出来事を、日本銀行、市中銀行、個人の各カテゴリごとに時系列でまとめました。

■日本銀行

・2005年:日本銀行は金融調節の一環として、短期市場オペレーションを通じて国債の買入れや売却を実施していました。

・2013年4月:「量的・質的金融緩和」を導入し、大規模な国債買入れを開始。

・2020年3月:新型コロナウイルス感染症への対応として、国債買入れの上限を撤廃し、必要な金額の国債を購入する方針を決定。

■市中銀行

・2006年7月:日本銀行がゼロ金利政策を解除し、市中銀行の国債保有戦略に影響を与える。

・2016年1月:日本銀行がマイナス金利政策を導入し、市中銀行の収益環境が変化。

■個人

・2006年1月:個人向け国債の変動10年型が発売開始。

・2013年1月:個人向け国債の固定5年型が発売開始。

これらの出来事は、日本の金融政策や市場環境の変化に伴い、各主体の国債保有状況や戦略に影響を与えてきました。

[解答]

以上の情報をもとに解答をしていきましょう。

国債の動きの中で一番影響が大きいのは、「量的・質的金融緩和」です。これにより、市中により多くの資金を投入し、景気を刺激してきました。その中の一環に国債購入という政策があったのですが、日銀の保有が50%を越えたということが話題になったのを思い出します。ただ、現在、調べるとそれに関するニュースが見当たりません。ただ、2018年に50%を越えたかもしれないという情報をGeminiがつぶやいています。その50%を越えたかもしれない年が2018年なのですが、ちょうど、aとbがクロスしています。

以上の状況から、aが日銀で、bが日銀以外の銀行ということができるでしょう?そして、残りのcが個人ということになります。その並びの選択肢を探すとありました。エです。早速解答を見てみましょう!

あっていました。よかったです!

[あとがき]

個人向けへ、2006年、2013年に国債が発行されているのですが、グラフ的には全く影響がないようです。量が少ない?人気がない?っていうことでしょうか?

今週の木曜日までは、以上の状況から、金融正常化ということで出口戦略を実行していたようですが、金曜日に植田総裁が国会答弁の中で、環境が変わったので、戦略を変更するといった答弁がありました。元に戻るのか?また別なことをするのか想像もつきませんが、以上のグラフからかなり厳しい状況にあることがうかがえます。

なお、Studyingの資料として以上にまとめましたが、AIから教えてもらったことも含まれており、そのすべてがStudyingの資料からではないことをご承知ください。

では、また!

コメント

コメントを投稿